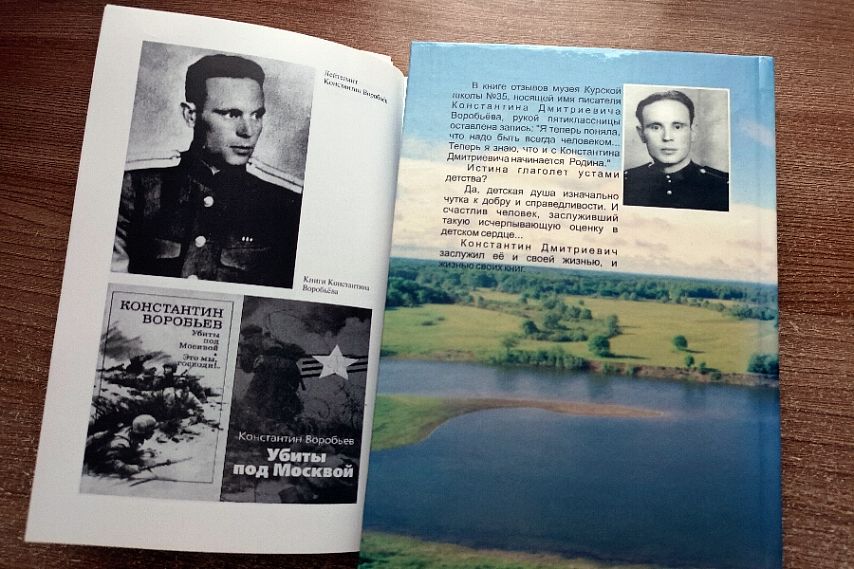

Война глазами лейтенанта. О глубоком наследии курского писателя Константина Воробьёва

В рубрике «Читаем вместе» предлагаем обсудить повесть «Убиты под Москвой», в которой жизнь и трагедия сплетены воедино.

От гордости до ужаса за пять дней

В события осени 1941 года вместе с героями книги мы погружаемся сначала как-то торжественно и красиво. Учебная рота кремлёвских курсантов – особое подразделение Красной Армии. На них, высоких и статных, подобранных в один рост – ровно по 183 сантиметра, – ладно сидит новенькая форма. Они идут строевым шагом. И всё вокруг словно любуется ими:

«Снег пошёл в полдень – лёгкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и весёлое, как при музыке».

Право руководить сослуживцами, данное лейтенанту Алексею Ястребову и руководителям других взводов, – тоже новое и радующее душу чувство. Именно поэтому мысли о том, так ли он выглядит, говорит, отдаёт приказы, волнует героя повести больше, чем отправка на запад фактически без оружия. Рота вооружена только самозарядными винтовками, гранатами и бутылками с бензином против танков и самолётов.

«Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуёмное притаившееся счастье – радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и надо было идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели – «как наш капитан!» – радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали»>

Первые налёты немцев на окопавшихся возле деревни курсантов выбивают из строя несколько человек, но пока один только капитан Рюмин понимает, что и с востока своих частей рядом уже нет – они окружены. Описывая бой, Воробьёв вставляет фразы, очень точно передающие состояние бойцов, метание в их головах мыслей, страшно далёких от патриотического пафоса. Солдаты кричат не «ура» и не «за Сталина», а «сложный мат, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезёнку». Кто-то из бойцов восклицает: «Мы им покажем, на чём свинья хвост носит!». И Алексея не отпускает ничтожная и ненужная мысль: «А на чём она его носит, на чём?». Мозг цепляется за любую возможность отвлечь человека от страшной правды происходящего, в которой люди убивают друг друга. Несколько секунд, например, Ястребов смотрел на подтяжки немца: «они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца».

Фрагменты боя Воробьёв описывает так, словно мы присутствуем рядом и видим, как один из курсантов, например, пытается вырвать штык из живота немца. А тот, насаживаясь на него всё больше и больше, исступлённо заклинает: «Lassen sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen! (Оставьте, господин офицер. Ради бога!)». Но главное, понимаем, что ярость и отвращение в этот момент Ястребов испытывает не к немцу, а к курсанту и к самому себе.

Такое вот изображение убийства на войне – когда мы впечатляемся мольбой смертельно раненого, не думая, что он враг, чувствуем его нечеловеческую боль, содрогаемся вместе с героем от происходящего – это уже не просто литературное искусство, а нравственный поступок автора.

О совести и НКВД

Чем берёт читателя Воробьёв? Неоднозначностью персонажей. Не героизируя их. Показывая, что у любого бывают минуты, когда страх и желание выжить берут верх над долгом. Есть в повести эпизод, когда Алексей Ястребов, скатившись в овраг под корни деревьев, вместе с другим курсантом вжимается в песок и листву и пережидает танковый бой, идущий в этот момент в лесу наверху. Причём сначала лейтенант осознаёт дезертирство товарища по ситуации, и лишь затем понимает, что и сам-то тоже не вышел навстречу смерти. Устами своих персонажей автор размышляет с читателями: «Что это, страх или инстинктивное желание пользы жертвы?»

– Да кому это нужно, чтобы мы тоже погибли? – изумлённо, шёпотом спросил курсант. – Немцам?

– Ты знаешь, о чём я говорю!

– Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

– Вот-вот. И о своей и твоей совести.

«Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы», – автор словно специально добавляет такое описание событий, чтобы усилить ещё больше понимание, как противна человеку своя минутная слабость и то, что её видел кто-то другой. Видел не того прежнего «в статной командирской шинели – «как наш капитан!», а этого – в чужой крови, рвоте, испражнениях и в ненависти к самому себе.

В книге много деталей, которые в войну и некоторое время после было запрещено произносить вслух, не то чтобы публиковать. Например, про встреченных в скирдах бойцов спецотряда НКВД. Дула их пулемётов были обращены в спину отступающим частям красноармейцев. А сами они изображены холёными, сытыми, в распущенно-неряшливом виде, полушубках, при кухне. Встречается в повести и командующий разбитой дивизии в неподобающем виде «грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели»: переоделся, чтобы быть неопознанным немцами.

Но это не значит, что автор хотел сделать своих героев слабовольными. Напротив, показав, что происходит с людьми в невероятно жестоких условиях, он сильнее подчеркнул их внутреннее сопротивление страху, жертвенность и подвиг вопреки обстоятельствам.

Личная война

Произведения Воробьёва потому вызывают доверие, что сам он прошёл путь своих героев. Родился в курском селе Нижний Реутец. Знал, что такое коллективизация и нужда: у родителей кроме него было ещё шесть детей. В 14 лет начал работать за хлеб в сельском магазине. В 1941 году в звании лейтенанта воевал под Москвой. Контуженным попал в плен и находился в немецких лагерях. Бежал, командовал группой партизан, был начальником местного штаба ПВО.

После демобилизации работал в газете, писал повести и рассказы. Но такую подачу событий войны в Советском Союзе не хотели публиковать. Первые произведения были изданы только в 1960-х годах. Но и позднее они подвергались критике и не переиздавались. Так, повесть «Убиты под Москвой» редактор Николай Лесючевский называл клеветническим произведением.

Однако, потомки с интересом и сегодня читают и «Убиты под Москвой», и другие произведения: повести «Это мы, Господи!», «Крик», рассказы «Немец в валенках», «Уха без соли».

Прах писателя захоронен в Курске на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.. А в честь Константина Дмитриевича больше двух десятилетий при поддержке Михайловского ГОКа проводится региональный журналистский конкурс современных материалов на военно-патриотическую тему.

Константина Воробьёва и

его супруги Веры Воробьёвой.